Aprender a escribir no es fácil y no se termina nunca de hacerlo. Hay una escritura estandarizada, para los “papers”, con una serie de lugares comunes, y una estrategia de cita (eso que alguna vez describiré en un texto que tengo en la cabeza hace mucho, “La economía política de la cita a pie de página”), que aseguran que se será leído con simpatía y considerado parte de la “cofradía”. Ese juramento de secta que se auto reconoce por el hablar, se extiende a muchos otros ámbitos, el “marxista”, por ejemplo. Se trata de una perspectiva sobre la comunicación que nunca me resultó interesante, porque nunca me interesó otra cosa que hablarle al “común”. Buscando, sin saberlo, porque lo encontré entrando por otra puerta, la de la biología, que fue mi primera (y frustrada) carrera académica, me llevé por delante a un maestro en el habla del “común”. Me compré todos sus libros y me los leí todos. En el segundo número de Razón y Revolución (en la primavera de 1996), traduje (muy deficientemente) su artículo sobre Engels y “la transformación del mono en hombre”. Poco después me enteré de su muerte, algo que me entristeció profundamente, porque aún no había saciado mi sed de sus libros y por la empatía que me generaba su figura. Gould me afirmó en mi convicción de hablarle al “común”. Todavía tengo en mente un libro que imite su esfuerzo “de divulgación” (Siempre desde Marx, como su Ever since Darwin), aunque La cajita infeliz es algo así. A continuación, lo que escribí, en Razón y Revolución n° 9 (otoño de 2002), en el momento de su deceso, y la traducción de su artículo, tomado de la Monthly Review de noviembre de 1995.

Me ha fascinado siempre la capacidad para hablar clara y contundentemente. Tanto como esa no menos fascinante capacidad de develar las conexiones secretas entre ámbitos aparentemente distantes de la realidad. Es por eso, creo, que soy científico. Y es por eso que admiro a los grandes científicos. La ciencia es la creación humana por excelencia. No entiendo cómo alguien puede hablar con expresiones tales como «frialdad científica». La ciencia requiere de pasión, porque la vida es pasión. Por eso me gustan las personas apasionadas, las capaces de apasionar a los demás. Seguro que es por eso que me apasionan Jay Gould y sus libros. Mi primer encuentro con su obra fue en su defensa de Engels y la tesis de la postura erecta como clave del proceso de hominización (publicada en RyR n° 2). Lo que Stephen (me gusta sentirlo de este lado de la vida en que están mis amigos, así que puedo tutearlo) defendía allí era, no tanto la certeza con la que Engels reivindicaba “el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”, sino la explicación que él daba acerca de por qué los científicos más brillantes preferían la tesis contraria, la de la primacía del desarrollo del cerebro: en una sociedad donde los que dominan no trabajan, adjudicar al trabajo semejante capacidad creadora era peligroso.

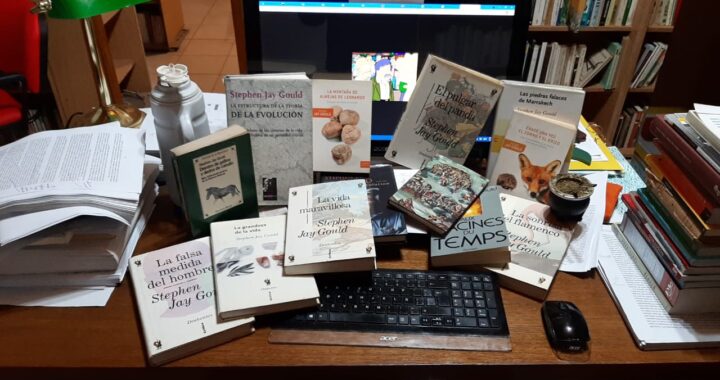

Sus libros son sorprendentes. De los “serios”, (Ontogeny and Phylogeny y The Structure of Evolutionary Theory) no puedo hablar. El primero, dicen, abrió nuevos campos en la biología. El segundo es considerado su obra más importante sobre la evolución. Sí devoré los de divulgación. Encontré allí a un maestro en el arte de llamar la atención del lector con títulos que encierran el secreto de lo que se está por leer y que causan tal extrañeza que uno no puede resistirse a mirar. Al final, uno descubre que, como sucede con todo buen mago, la moneda siempre estuvo en su mano. La mayoría de sus libros “populares” (El pulgar del panda, La sonrisa del flamenco, Dientes de gallina y dedos de caballo, Aux racines du temps -perdón, lo encontré en francés, qué va a ser…- Un dinosaurio en un pajar y otros) son la recopilación de las columnas que escribía regularmente para la revista Natural History. Algunos títulos memorables preguntan cosas como “¿Eran tontos los dinosaurios?”. A mí me gustan mucho “Sombreros anchos y mentes estrechas” y “¿Qué es, si es que es algo, una cebra?”. El primero es una divagación sobre Cuvier, la inteligencia y el tamaño del cerebro, un ataque al racismo, al sexismo y a toda utilización de la biología para sostener las injusticias sociales. El segundo, una forma de explicar los problemas de la teoría de la evolución partiendo de una pregunta absurda: ¿las cebras son animales blancos con rayas negras o negros con rayas blancas? En otro artículo discute el carácter azaroso de la evolución (y por lo tanto lo ridículo de una expresión tal como “sabiduría de la naturaleza”) a partir de una pregunta no menos absurda: ¿por qué los animales no tienen ruedas? El libro más emocionante es, para mí, Milenio. No se lo cuento, léalo.

Su reconocimiento como científico provino sobre todo de su teoría del equilibrio puntuado, con la cual se explica que la evolución funciona a saltos y no en una lenta gradación de formas. Dicen que era uno de los mayores biólogos después de Darwin. A mí me gusta más pensar en su optimismo vital. Gould murió de cáncer, a los 60 años. Ya había padecido cáncer cuasi terminal veinte años atrás, pero se recuperó sin dejar nunca de trabajar. El niño que decidió ser paleontólogo ante el impacto de la visión de un esqueleto de Tyranosaurio, decía años después cosas como la siguiente: “En un mundo invadido por el misticismo al estilo de la New Age y por un ubicuo anti-intelectualismo a la vieja usanza, puede que sea un tópico decir que la salvación requiere hoy en día del racionalismo más que nunca. No es menos obvio que estas actitudes saludables han de encarnarse en personas que las sientan con pasión y puedan convencer a los demás…” La razón y la pasión. Vale. Razón y Revolución, agrego yo.

Eduardo Sartelli

La postura hizo al hombre

Stephen Jay Gould

Ningún evento hizo más por la fama y el prestigio del Museo de Historia Natural que las expediciones al Desierto de Gobi en los años `20. Los descubrimientos, incluyendo el primer huevo de dinosaurio, fueron excitantes y abundantes y se adecuaban perfectamente a las aventuras heroicas del más puro estilo hollywoodense. Es todavía difícil encontrar una mejor historia de aventuras que el libro de Roy Chapman (con su chauvinista título): The New Conquest of Central Asia. Sin embargo, la expedición fracasó por completo en cumplir el propósito original: encontrar en Asia Central los ancestros del Hombre. Y fracasaron por la más elemental de las razones: nosotros evolucionamos en África, como Darwin lo supuso cincuenta años antes.

Nuestros ancestros africanos (o por lo menos nuestros primos más cercanos) fueron descubiertos en depósitos cavernarios durante los años ‘20. Pero estos australopitecos fracasaron en dar el tipo de lo que las nociones preconcebidas suponían que el “eslabón perdido” debía ser, y muchos científicos se negaron a aceptarlos como miembros de buena fe de nuestro linaje. La mayoría de los antropólogos había imaginado una relativamente armoniosa transformación desde el mono al humano, impulsada por el crecimiento de la inteligencia. Un eslabón perdido debía ser intermediario tanto en el cuerpo como en el cerebro. Pero los australopitecos se rehusaban a adecuarse. Ciertamente, sus cerebros eran más grandes que los de los monos con tamaños corporales similares, pero no mucho mayores. La mayoría de nuestro incremento evolutivo en el tamaño del cerebro ocurrió después que alcanzamos el nivel australopiteco. Sin embargo, estos australopitecos con pequeños cerebros caminaron tan erectos como Ud. o yo. ¿Cómo podía ser? Si nuestra evolución fue propulsada por el crecimiento cerebral, ¿cómo podría la postura erecta (otra “clave de la hominización”, no un tema secundario) haberse originado primero? En un ensayo de 1963, George Gaylord Sympson se sirvió de este dilema para ilustrar el a veces espectacular fracaso para predecir descubrimientos, aun cuando hay una importante base para esa predicción. Un ejemplo de esto es el fracaso para predecir el descubrimiento de un “eslabón perdido”, hoy conocido [el Australopiteco], que caminó erecto y fabricó herramientas, pero tenía la fisonomía y la capacidad craneal de un mono.

Debemos adscribir este “espectacular fracaso” principalmente a un prejuicio subterráneo que conduce a la siguiente extrapolación inválida: nosotros dominamos a otros animales por el poder del cerebro (y poco más); en consecuencia, el crecimiento del cerebro debe haber propulsado nuestra evolución en todos los estadios. La tradición que subordina la postura erecta al crecimiento del cerebro puede ser seguida a través de toda la historia de la antropología. Karl Ernst von Baer, el mayor embriólogo del siglo XIX (y segundo sólo después de Darwin en mi panteón personal de héroes de la ciencia) escribió en 1828: “La postura erecta es sólo la consecuencia del más alto desarrollo del cerebro. (…) toda la diferencia entre el hombre y los demás animales depende de la construcción del cerebro”. Cien años más tarde, el antropólogo inglés G. E. Smith escribió: “No fue la adopción de la postura erecta o la invención de un lenguaje articulado lo que separó al hombre del mono, sino el gradual perfeccionamiento del cerebro y la lenta construcción de la estructura mental, de lo cual la postura erecta y el lenguaje son algunas de sus manifestaciones incidentales”.

Contra este coro que enfatiza en el cerebro, unos muy pocos científicos sostuvieron la primacía de la postura erecta. Sigmund Freud basó mucho de su altamente idiosincrática teoría del origen de la civilización sobre esto. Comenzando con sus cartas a Wilhelm Fliess en los ‘90 y culminando en su ensayo de 1930 sobre Civilization and its discontents, Freud argumentó que nuestra adopción de la postura erecta había reorientado nuestra sensación primaria desde el olfato a la visión. Esta devaluación del olfato cambió el objeto de estimulación sexual en los machos desde el cíclico olor menstrual a la continua visibilidad de los genitales femeninos. El deseo permanente de los machos conduce a la continua receptividad de las hembras. La mayoría de los mamíferos copulan sólo alrededor de los períodos de ovulación; los seres humanos son activos sexualmente todo el tiempo (un tema favorito de los escritores sobre sexualidad). La sexualidad permanente colocó en el centro a la familia humana e hizo posible la civilización; los animales con copulación fuertemente cíclica no tienen ímpetu para una estructura familiar estable. “El fatal proceso de civilización”, concluye Freud, “podría haber comenzado con la adopción de la postura erecta por el hombre”.

A pesar de que las ideas de Freud no ganaron seguidores entre los antropólogos, otra tradición menor surgió para fortalecer la primacía de la postura erecta (la explicación que tendemos a aceptar hoy para explicar la morfología de los australopitecos y el camino de la evolución humana). El cerebro no puede comenzar a crecer en el vacío. Un ímpetu primario debe haber sido provisto por algún modo de vida alterado que diera lugar a un poderoso, selectivo estímulo a la inteligencia. La postura erecta libera las manos de la locomoción y para la manipulación (literalmente, de manus = “mano”). En principio, las armas y herramientas pueden ser confeccionadas y usadas con facilidad. El crecimiento de la inteligencia es, claramente, una respuesta al enorme potencial en las manos liberadas para manufacturar -de nuevo, literalmente. Es necesario decir, que ningún antropólogo ha sido tan ingenuo alguna vez como para argumentar que el cerebro y la postura han evolucionado en forma completamente independiente, que uno alcanzó su completo status humano antes que el otro comenzara a cambiar de alguna manera. Nosotros preferimos la interacción y el reforzamiento mutuo. Sin embargo, nuestra temprana evolución consistió en un cambio más rápido en la postura que en el tamaño del cerebro; la liberación completa de nuestras manos para usar herramientas precedió la mayor parte del crecimiento evolutivo de nuestro cerebro.

En otra prueba de que la sobriedad no necesariamente evita los errores, el místico y oracular colega de Von Baer, Lorenz Oken dio con el argumento correcto en 1890, mientras Von Baer seguía por mal camino unos pocos años después. “El hombre mediante el caminar erguido obtiene su carácter”, escribió Oken, “las manos se volvieron libres y pudieron alcanzar otras habilidades. Con la libertad del cuerpo se garantizó la libertad de la mente”. Pero el campeón de la postura erecta durante el siglo XIX fue el perro de presa alemán de Darwin, Ernst Haeckel. Sin el menor rastro de evidencia directa, Haeckel reconstruyó nuestro ancestro y, aún más, le dio un nombre científico: Pithecanthropus, probablemente, el único nombre científico dado a un animal antes de ser descubierto. Cuando Du Bois descubrió el Hombre de Java, en los ‘90 del siglo pasado, adoptó el nombre genérico de Haeckel, pero le designó una nueva especie Pitecantropus erectus. Nosotros ahora usualmente incluimos esta criatura en nuestro propio género como Homo erectus.

Pero, ¿por qué, a pesar de la importancia de Haeckel, la idea de la primacía del cerebro se afirmó tan poderosamente? Una cosa es segura: no tenía que ver con la evidencia directa (no la había para ninguna posición). Con la excepción del Neanderthal (una variante geográfica de nuestra propia especie, de acuerdo a la mayoría de los antropólogos), ningún fósil humano fue descubierto antes de los últimos años del siglo XIX, mucho después que el dogma de la primacía cerebral fue establecido. Pero los debates no basados en evidencias se cuentan entre los más reveladores en la historia de la ciencia porque, en ausencia de constricciones factuales, los prejuicios culturales que afectan todo pensamiento (y que los científicos tratan tan asiduamente de negar) se exponen en forma desnuda.

En efecto, el siglo XIX produjo un brillante resultado de una fuente que sin duda sorprenderá a la mayoría de los lectores: Federico Engels. Un poco de reflexión debería disminuir el impacto. Engels tuvo un profundo interés en las ciencias naturales y trató de basar su filosofía general de la dialéctica del materialismo en un fundamento “positivo”. No vivió lo suficiente como para completar su Dialéctica de la naturaleza, pero incluyó largos comentarios sobre la ciencia en tratados como el Anti-Dühring. En 1876, Engels escribió un ensayo titulado El papel del trabajo en la transición del mono en hombre. Fue publicado post-mortem, en 1896 y, desafortunadamente, no tuvo impacto visible en la ciencia occidental.

Engels considera tres puntos esenciales en la evolución humana: el habla, un cerebro grande y la postura erecta. Arguye que el primer paso debe haber sido el descenso de los árboles, con la subsecuente evolución de la postura erecta por nuestros ancestros terrestres. “Estos monos cuando se movían a nivel del suelo comenzaron a adquirir el hábito de usar sus manos y adoptar una postura más y más erecta. Este fue un paso decisivo en la transición del mono al hombre.” La postura erecta libera las manos para fabricar herramientas (trabajo, en la terminología de Engels). El crecimiento de la inteligencia y el habla vinieron después. “Entonces, las manos no son sólo un órgano de trabajo, son también un producto del trabajo. Sólo por el trabajo, por adaptación a cada nueva operación … por el siempre renovado empleo de estas mejoras heredadas en nuevas, más y más complicadas operaciones, alcanzó la mano humana el alto grado de perfección que la ha capacitado para hacer realidad las pinturas de Rafael, las estatuas de Thorwaldsen, la música de Paganini”.

Engels presenta sus conclusiones como si se siguieran deductivamente de las premisas de su filosofía materialista, pero yo estoy seguro de que las robó de Haeckel. Las dos formulaciones son casi idénticas y Engels cita páginas relevantes del trabajo de Haeckel para otros propósitos en un temprano ensayo escrito en 1874. Pero no interesa. La importancia del ensayo de Engels yace no en su conclusión sustantiva sino en su incisivo análisis político de por qué la ciencia occidental está tan comprometida con la afirmación apriorística de la primacía cerebral.

Cuando los humanos aprendieron a manejar su propio entorno material, dice Engels, otras habilidades fueron añadidas a la primitiva caza -agricultura, hilado, alfarería, navegación, artes y ciencia, ley y política, y por último “la reflexión fantástica de las cosas humanas en la mente humana: la religión”. Cuando la riqueza se acumuló, pequeños grupos de hombres alcanzaron poder y forzaron a otros a trabajar para ellos. El trabajo, la fuente de toda riqueza y la fuerza motriz de la evolución humana, asumió el mismo devaluado status de aquellos que trabajaban para los gobernantes. Desde que los poderosos gobernaban a su voluntad (esto es, por las proezas de la mente), las acciones del cerebro aparecían como si tuvieran poder por sí mismas. La filosofía profesional persiguió un inmaculado ideal de verdad. Los filósofos descansaron en un patronazgo estatal-religioso. Aun si Platón no trabajó conscientemente para reforzar los privilegios de los gobernantes con una filosofía supuestamente abstracta, su propia clase dio vida a un énfasis en el pensamiento como lo primario, lo dominante y, más que nada, más importante que el trabajo por él supervisado. Esta tradición idealista dominó la filosofía hasta los días de Darwin. Su influencia fue tan subterránea y persuasiva que incluso científicos tan apolíticos y materialistas como Darwin cayeron bajo su influjo. Un prejuicio debe ser reconocido antes de poder ser combatido. La primacía cerebral parecía tan obvia y natural que era aceptada como dada, más que reconocerla como un prejuicio social profundamente asentado, relativo a la posición de clase de los pensadores profesionales y sus patrones. Engels escribe:

“Todo el mérito por el veloz avance de la civilización fue adscripto a la mente, el desarrollo y la actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar sus acciones desde sus pensamientos, en lugar que desde sus necesidades … Y así fue que fue ganando importancia en el curso del tiempo esta mirada idealista sobre el mundo que, especialmente desde la caída del mundo antiguo, ha dominado las mentes de los hombres. Todavía las gobierna hasta tal punto que aún los más materialistas de los científicos naturalistas de la escuela darwiniana son todavía incapaces de formarse una clara idea del origen del hombre, porque bajo esta influencia ideológica ellos no reconocen el papel que en él le toca al trabajo…”

La importancia del ensayo de Engels no radica en el feliz resultado de que el Australopithecus confirmó una teoría específica sostenida por él -vía Haeckel- sino en su perceptivo análisis del rol político de la ciencia y de los prejuicios sociales que afectan todo pensamiento. En efecto, el tema engelsiano de la separación de la cabeza y la mano ha hecho más por aclarar y delimitar el curso de la ciencia a través de la historia. La ciencia académica, en particular, ha sido constreñida por una idea de “investigación pura”, la que en otros tiempos alejaron a los científicos de la experimentación y la contrastación empírica. La antigua ciencia griega trabajó bajo la restricción que los pensadores patricios impusieron a los artistas plebeyos. Los barberos-cirujanos medievales que tuvieron que enfrentarse con la casuística de los campos de batalla, hicieron más por el avance de la práctica médica que físicos académicos que raramente examinaban pacientes y que basaban sus tratamientos en el conocimiento de los textos de Galeno y otros manuales. Aún hoy, los investigadores “puros” tienden a despreciar la práctica, y términos poco amables al respecto son oídos con desagradable frecuencia en los círculos académicos. Si nos tomáramos en serio el mensaje de Engels y reconociéramos que nuestra creencia en la superioridad inherente de la investigación pura es lo que es -un prejuicio social-, entonces podríamos forjar entre los científicos la unión entre teoría y práctica que un mundo que se balancea peligrosamente cerca del abismo tan desesperadamente necesita.